红色家风故事 | 邓稼先

作为“两弹一星”元勋,邓稼先将才智、精力、荣誉甚至生命,全部献给了中国的核事业,将对父母、妻子和儿女的爱化为对国家、民族的大爱。邓稼先的家风可以用“为国奉献,简朴生活”来概括。

邓稼先自幼在父亲的引导下,深受中华传统文化的影响。父亲交代他:“以后你一定要学科学,学科学对国家有用。”这句话,被他牢牢记在脑海里,也成为他一生的追求。邓稼先求学于西南联大的物理系。新中国成立前夕,他留学美国,夜以继日地刻苦钻研,只用了一年零一个月的时间便读满了学分,获得博士学位时他才26岁,被称为“娃娃博士”。获得学位刚9天,他毫不犹豫放弃了继续深造的机会和国外优厚的条件,立刻启程回到一穷二白的祖国,投入到建设中去。

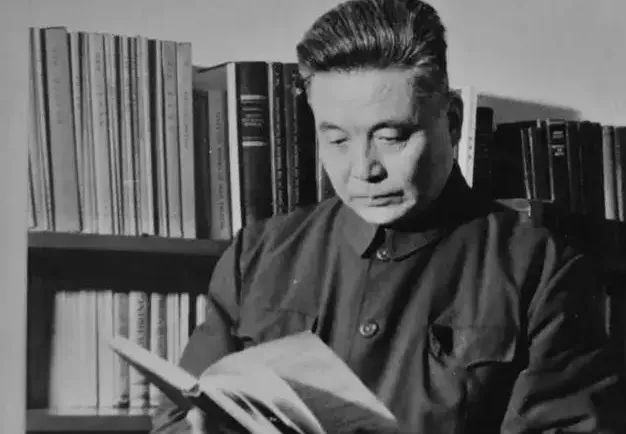

1958年,当国家需要他来领导核事业的研究时,他毅然接受了任务。从此,他过上了隐姓埋名的日子,不再发表学术论文,不再公开做报告,不能出国,甚至不能告诉家人去向。在28年的时间里,他一心扑在祖国的核事业发展中,第一颗原子弹爆炸成功、第一颗氢弹爆炸成功、飞机空投氢弹成功、地下核试验成功……他一次次站在最危险的地方,一次次舍生忘我,只为了祖国的和平与人民的幸福。1985年邓稼先被查出患有癌症,他平静地说:“我知道这一天会来的,但没想到它来得这样快。”临终前他嘱咐身边人的最后一句话是:“不要让人家把我们落得太远”。

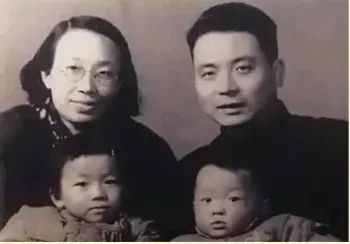

作为父亲,邓稼先非常宠爱孩子。每天下班回来,他的第一件事情便是逗孩子玩耍,当女儿刚叫第一声“爸”时,他兴奋得抱着不满周岁的女儿,要她再叫一声、再叫一声,之后他的要求不断升级,“好爸爸”“非常好爸爸”“十分好爸爸”,直到再想不出其他形容词。跟儿子玩耍,是邓稼先非常快乐的事情,这个时候往往没有年纪的差异。儿子邓志平六七岁时,常常在天黑时出去捉蛐蛐,邓稼先不断地向儿子传授经验。逢年过节,父子两人在晒台上放鞭炮,看谁甩得又远又准,清脆的鞭炮声和父子俩欢快的笑声,传出很远。调皮的儿子时常弄得一身脏回去,妻子免不了念叨几句,邓稼先总是为儿子开脱:“孩子嘛,不要管得太死,我小时候也是这样的。”

虽然视孩子如掌上明珠,但是在一些问题上他却选择了“不作为”。女儿邓志典还不到十五岁时,就到了内蒙古建设兵团。一个女孩,独自离开家,去千里之外的陌生地方,做父母的有多少放心不下。邓志典到内蒙古后,被分配在一家做箱子的工厂当工人,一干就是四年。期间,一次核试验完成之后,邓稼先放弃了回北京休息的机会,坐了几天几夜火车,又步行二十几里去看望女儿。他给志典带去了几听肉罐头,那是他在戈壁滩上节省下来的营养品,看着女儿狼吞虎咽的吃相,他心里泛起了一丝苦涩。以邓稼先的“国宝”身份,可以有很多办法把女儿接回来的,但他没有这样做,他的女儿是研究所中最后一个按政策回到北京的。回城后,志典在一家皮件厂当了一名普通的制作工人。

邓稼还注重在品德上教育孩子。邓志典去美国读研究生前的一天,邓稼先突然问她:“你看过《走向深渊》这部电影么?”这是一部取材于真实事件的影片,讲述女大学生阿卜莱在欧洲求学期间,因贪图享受被情报机关所利用,并将她在火箭基地工作的男友拖下水的故事。这个时候,父亲提起这部电影,女儿立刻明白了:“爸,我不会的。”邓稼先用最简单朴素的方式教育着自己的孩子。

邓稼先留给家人的遗产少之又少,但他留给后人的精神风范却很多很多。

智能问答

智能问答

皖公网安备 34150102000211号

皖公网安备 34150102000211号